Si rinnova la “Porta Capuana” di Gaetano Valeriani

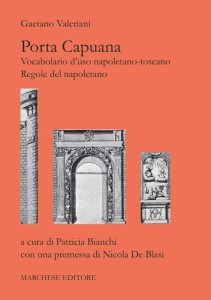

Martedì 25 novembre alle ore 18.00, presso il Museo Cappella Sansevero, sarà presentato il libro Porta Capuana. Vocabolario d’uso napoletano-toscano. Regole del napoletano dello scrittore e lessicografo ottocentesco Gaetano Valeriani a cura di Patricia Bianchi, pubblicato da Marchese Editore nella collana «Narrazioni e Linguaggi».

Insieme alla curatrice del volume e a Nicola De Blasi, professore di Storia della lingua italiana presso l’Università Federico II e autore della premessa al volume, interverranno: Nino Daniele, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, il giornalista Francesco Durante, professore di Cultura e letteratura degli italiani d’America presso l’Università Suor Orsola Benincasa; Pasquale Sabbatino, professore di Letteratura italiana presso l’Università Federico II; Wanda Marasco, scrittrice e regista teatrale. La presentazione sarà accompagnata dalle letture di Giovanni Maddaloni.

Come apparivano Napoli e uno dei suoi luoghi più significativi come Porta Capuana nel 1847 a un forestiero? La testimonianza dello scrittore, lessicografo e giornalista toscano Gaetano Valeriani, collaboratore di Basilio Puoti, ci mostra con la sua vivace narrazione come si presentava la città partenopea attraverso una descrizione di gusto antropologico e con acute notazioni e giudizi severi sul dialetto napoletano plebeo. Attorno a una brulicante Porta Capuana degli anni preunitari, ambiente urbano e ambiente linguistico risaltano con una forte connotazione, a tratti anche negativa, in una serie di rappresentazioni di scene di vita, dal mondo del mercato e delle lavandaie ai saltimbanchi, dai ritrovi dei camorristi alle manifestazioni di religiosità popolare.

“Più che un vero e proprio racconto – afferma la curatrice Patricia Bianchi – “Porta Capuana è un percorso esperienziale di un viaggio urbano […] una pittura dal vero […] ma tutt’altro che un bozzetto di maniera”. L’autore è affascinato da quel “meraviglioso prodigio d’arte, quella veramente celebre Porta Capuana”, ma il suo sguardo si sofferma soprattutto sull’“inferno […] di mercanzie, di commerci, di traffici, di gente diversa” presente attorno alla Porta, tanto da fargli affermare: “Chi vuol conoscere la plebe napoletana veramente in tutte le sue abitudini, fra le sue virtù e i suoi vizi ancora, venga alla Porta Capuana, in qualunque delle 24 ore del giorno, e se ne ammaestrerà”. Di quella torre di Babele l’autore coglie gesti, parole e suoni e li presenta al lettore, come nella gustosa messa in scena dei dialoghi, delle lamentele e dei litigi delle lavandaie della Vicaria.

La scrittura narrativa, come una pittura di paesaggio, è attenta al dettaglio di citazione dei mestieri e delle attività di strada, alla nomenclatura delle mille cose della quotidianità nella forma linguistica del parlato del tempo. Gaetano Valeriani coniuga l’intento di pedagogia linguistica normativa proprio dei puristi con un progetto di divulgazione giornalistica del “pretto italiano”: di qui il suo Vocabolario d’uso napoletano-toscano, rivolto alle “massaie, le madri di famiglia e tutti gli amatori della propria lingua”, e le Regole del napoletano, anch’essi riproposti nel volume da Patricia Bianchi.

Nelle pagine di Valeriani e nel suo vocabolarietto “affiora in qualche modo il compiacimento folclorico di chi osserva un mondo percepito come distante ed esotico”, nota nella premessa Nicola De Blasi, ma proprio questa prospettiva ci consente di ritrovare, al di là delle solite rappresentazioni oleografiche, “la variegata stratificazione sociale di una metropoli” in cui convivevano e convivono realtà sociali, culturali e linguistiche molto diversificate.